<お知らせ>約3年ぶりにニュースレター「水野家族法学を読む」を再開します

正面切って白状させていただきますと

今月、51歳になりました。

孔子は、数え50歳にして天から与えられた使命を悟ること「知命」と言いましたが、ウソです。

ソースは私です。

知命から2年経ちましたが天命を悟ってはいません。

相変わらず、ネトウヨにはバカバカ言って、理解のない世間に悪態をつき、仕事場では知ったかぶりの法律知識をひけらかすという、救い難い人生を送っています。

当ニュースレターは、2022年6月26日を最後に配信が途絶えているものであり、その後の家族法改正の中間試案、最終答申はもちろんのこと、改正家族法の動きもフォローしていません。

更新していないことは気にかかってはいたのですが、なかなかやる気になれず(こういうところが素人在野研究者の良いところですが。)。

来年には施行される、戦後最低最悪の民法改正ですが(まだ言うか)、やっぱり、ちゃんと勉強してモノを言いたくなりまして、ニュースレター再開しようと思います。

で、なぜ佐藤多佳子なのか。なぜ「しゃべれどもしゃべれども」なのか。

「もう1つのありうる現実」を提示すること

主人公の今昔亭三つ葉、当年二十六。三度のメシより落語が好きで、噺家になったはいいが、未だ前座よりちょい上の二ッ目。自慢じゃないが、頑固でめっぽう気が短い。女の気持ちにゃとんと疎い。そんな男に、ひょうんなきっかけで、4人も弟子ができる。(本来、落語家は真打に昇進しないと弟子を取れないのですが。)

4人とも、コミュニケーションに難を抱えている。どいつもこいつも、一言多いか、一言足りない。(まるで俺を見ているみたいだ。)

だいたい主人公からして難を抱えている。師匠の真似ばかりをしている三つ葉は、ある時師匠からこう言われます。

「俺の噺の人物は俺がこしらえたんだ。同じ噺やっても、演者が変われば与太郎も熊五郎も変わるだろうが。おまえは、おまえの熊をやんなきゃいけねえよ。俺はそっくりゆずってやる気はねえんだ。いきなり出来なくてもな、努力しなけりゃいけない」

これに対し、三つ葉は、「自分が考えたものより師匠が考えたもののほうが良いから当分は今のままで行く」と結論を出しますが、後からこんなことをしています。

和田島は、年の割に、妙に悟ったような、ひねたような、むずかしい口をきく奴で、ある時、この喫茶でブラックコーヒーをすすりながら、ジャズも落語も一緒だなと、えらそうにつぶやいたことがあった。昔の名人を聞けばそれでいい、それだけでいい、もう終わった時代のものだから、過去の特有の時代にのみ輝いていた文化なのだ、もう決して真のビッグ・アーチストは出ないだろう。その言葉と投げやりな口調は、今でもよく覚えている。俺は何と答えたのか、たぶん反論したはずだが記憶にない。

師匠の真似から脱却できない三つ葉に、「反論」の資格がどれだけあるのかは疑問ですが、この時、ふと、自分が法学で同じことを言われたら、どう反論しただろうか、などと考え込んだのでした。

読者の皆様にはよくご存じでしょうが、法律学は基本的にオリジナリティを求められない学問です。

先達の研究をどれだけ、より良く継承するかが問われる。

イノベーションとかブレイクスルーなどとは無縁の、継承の圧倒的な蓄積が「法的安定性」の重要な基礎となっているからです。

だが、他面としてそれは、法学が「後ろ向きの学問」であることを意味するのか。

「しゃべれどもしゃべれども」の和田島から、「昔の名人を聞いていればいい」とやられてしまうような学問に成り下がってしまうのか。

もちろん、答えは否です。

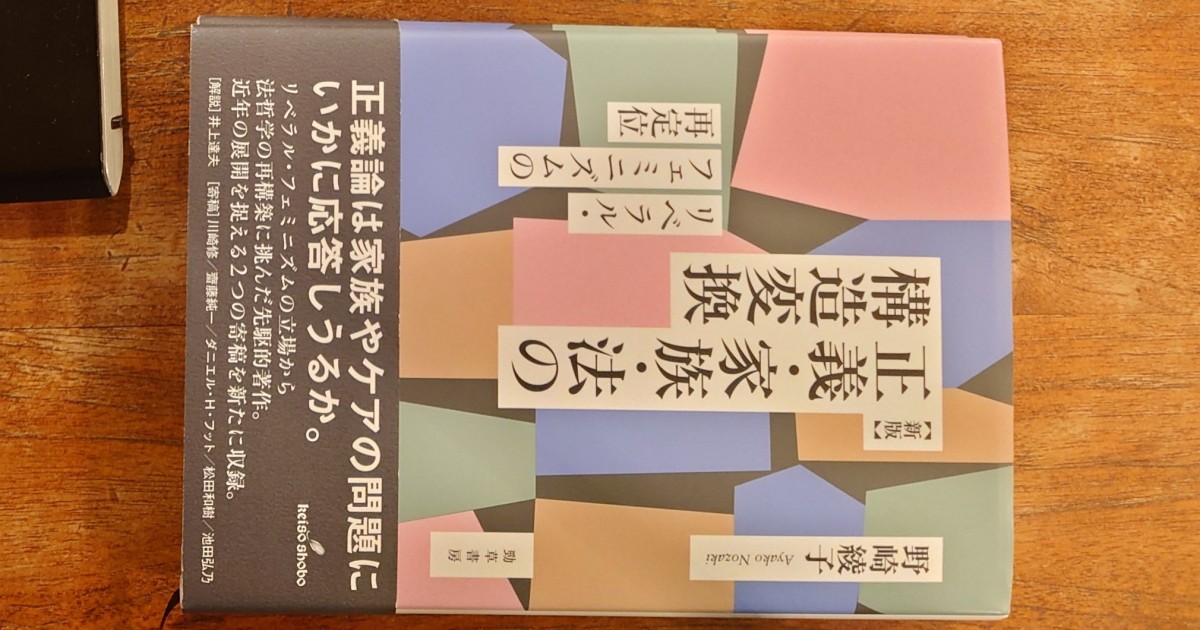

この15年間で刊行された法学入門書の中で、私が圧倒的にお勧めしたい本である「ヒューマニティーズ 法学」(岩波書店 2009年)の著者、中山竜一大阪大学大学院教授は、同書の中で、尊属殺人重罰規定の違憲性を争った弁護士や、ドゥオーキン、アンガーといった法学者の思考を手掛かりに、次のように主張を展開します。

...これかも法学はそれほど変わらないということだ。とりわけ、これまでに誰もが夢想だにしなかったような革新的なグランド・セオリーがある日突然出現し、法学の世界全体を根底から変えてしまうなどといったことなどは、多分ありそうにないということだ。というのも、十二世紀ボローニャ(※)から連綿と受け継がれてきた、教養学=解釈学を中心とする法学の大枠それ自体は、これまでがそうであったように、根本のところでは、ほぼ同様の姿のままであり続けるように思われるからだ。だが、逆説的に聞こえるかもしれないが、こう言ったからといって、法それ自身や法に対する捉え方が全く変化しないということを意味しているわけではない。新たな社会変化に直面した際、法学は昔ながらの解釈という道具でそれと格闘するのだが、法の歴史が多くの実例を指し示してくれるように、そこから新たな法領域や制度理解が生まれる場合は決して少なくないからである。そして、そうしたことを可能とするための条件となるのが、教養学=解釈学という古い道具を用いながらも、そこから新たな制度創出の可能性を構想するような「制度的想像力」なのである。そして、現在ここにある法や制度は「こうでしかあり得ない」という必然的なものではなく、別の姿でもあり得るということーそれを思い描く想像力を鍛えてくれるのは、法の歴史がたどった様々な道程を知ることであり、様々な法の制度や思想を比較するという作業であるだろう。

確かに、離婚後共同親権法は成立しました。

が、だからといってそれは反対派の学者や弁護士の皆さんが構築してきた、法的思考や法律論が水泡に帰したということを意味するわけではありません。

これからも変化する社会に対峙して、私たちが制度的想像力を駆使して「もう1つのありえる現実」を提示し続けること。

それが、社会に刺激を与え続け、より良い変化を起こす可能性が生まれ続けていくからです。

そしてそれは、自分がこの世からいなくなったとしても、誰かが続けてくれるだろう。

そんなことをつらつらと考えるきっかけになったのが、この写真の本なのですが、それはまた次のレターで。

(つづく)

すでに登録済みの方は こちら