<お知らせ>約3年ぶりにニュースレター「水野家族法学を読む」を再開します(つづき)

慟哭

本屋でぶらぶらして良書に当たる、という経験をお持ちの方は多いと思いますが、必ずしも大きい書店で当たるわけではないところが面白いところですね。

私の場合は、御茶ノ水駅にほど近い丸善がそんな店です。

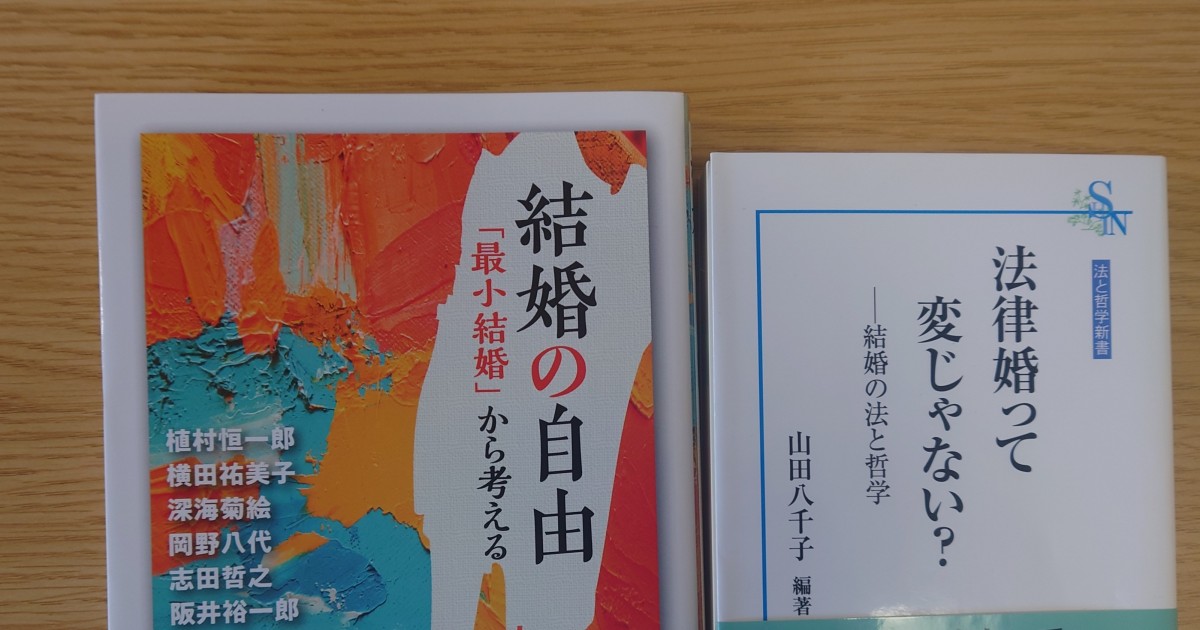

1年ほど前の5月、散策帰りに寄ってみた時に、この良書に当たりました。

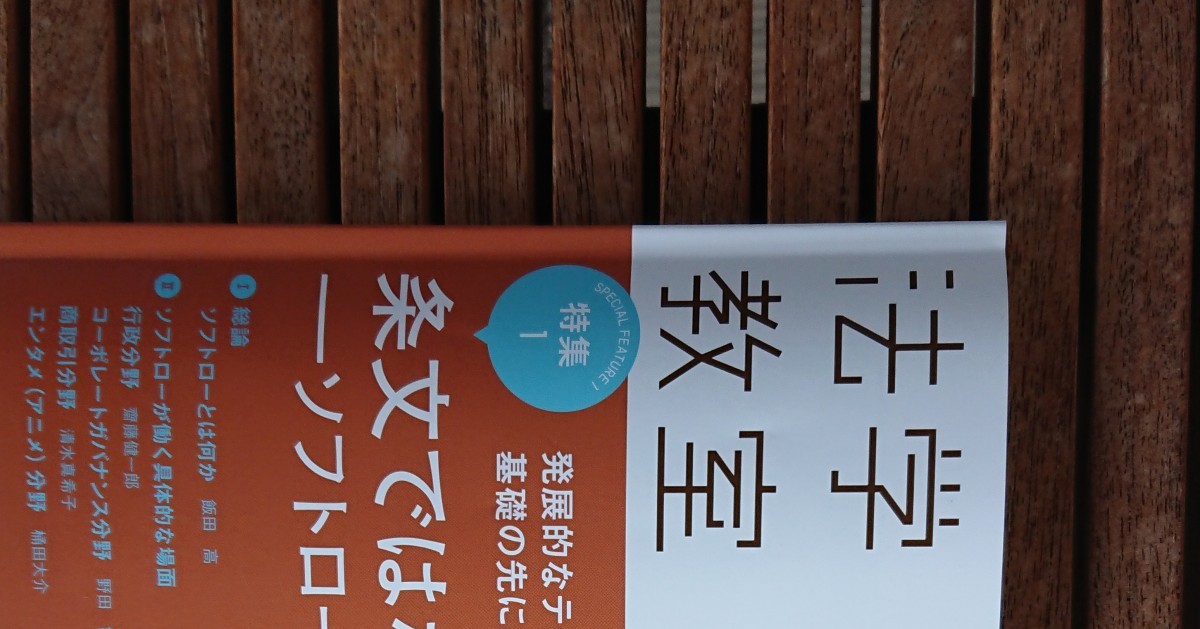

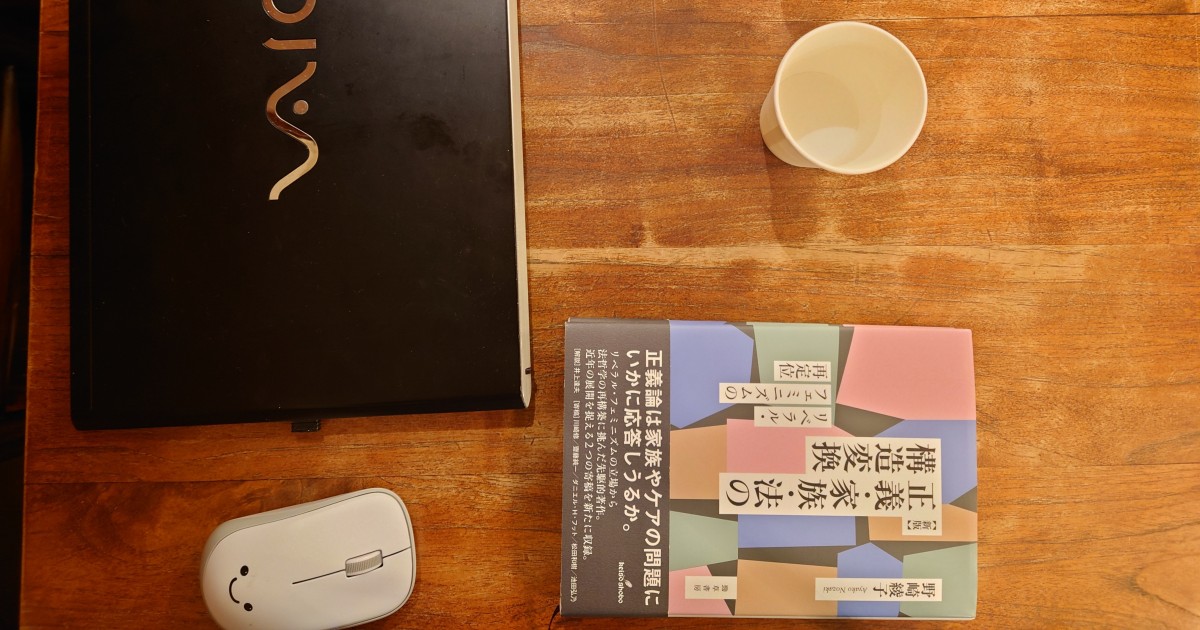

野崎綾子「新版 正義・家族・法の構造転換 リベラルフェミニズムの再定位」(勁草書房 2024年)

この本を見つけた最初の印象は、「あー先を越された。やっぱり誰かが思いついているようなぁ。」でした。

現代正義論と家族論の接続という研究テーマ。海外では別に珍しいものではなく、いわゆる「差異の政治論」のカテゴリの中で数十年は議論されているでしょうか。(ご興味のある方は、スーザン・M・オーキン著/ 山根純佳・内藤準・久保田裕之 訳「正義・ジェンダー・家族」(岩波書店 2013年)をご一読ください。)

珍しくはない。が、いわゆる「ケアの倫理」系の研究者の方が多少言及することはあっても、日本のアカデミズムで正面から活発な議論を展開したシーンは見当たらないものです。

でも、いずれ誰かやるよなと思っていた。

大学院に戻らない間に、誰かがどんどんと先を越していく。

気ばかり焦る。

とにかく内容を拝見しようと思い、いそいそと購入した本を自宅に持ち帰り、開く。

編者序言の井上達夫東京大学名誉教授、法哲学では誰もが認める論客ですね。

だが、第二段落で私の目が釘付けとなり、5分は動かすことができなかった。

そこにはこうある。

著者野崎綾子は弁護士から法哲学研究者に転身し、フェミニズムの問題提起を正義論の領域で発展させる研究を進め、将来を嘱望されながら惜しくも三二歳の若さで急逝した。

巻末の解説も井上教授は書かれています。

衝撃。悲しみと怒り。虚脱と受容。この過程を彼女に近しかった人たちとともに、私も辿っている。行きつ戻りつ、彼女の死からほぼ五か月近くが経とうとするいまも、存在の酷薄な不条理を前にして、呆然としている。

あれほど雄弁で不屈の論争家が、言葉のあらん限りを尽くして慟哭している。

私の心は、ただただ立ち尽くすばかりです。

憧憬

野崎綾子さんは1971年岡山県生まれ。

東京大学在学中に司法試験に合格し、1993年に大学卒業と同時に司法研修所に入所。1995年に弁護士登録すると、当時、渉外法務(海外法務)で有名だった三井安田法律事務所(現在は解散しているが、一部は現在日本で最も著名な企業法律事務所である西村あさひ法律事務所に引き継がれる。)入所。当時は最先端だった役員報酬制度、ストック・オプション(1997年の商法改正で認められたばかりだった)案件に取り組んでいました。疑いなく第一線の企業法務弁護士です。

しかし、「ご家族の話では、幼児から読書好きで知的に早熟であった彼女は、「哲学者になりたい」という抱負をいつの頃からか抱き、その思いを手記に書きとめて」いました。将来を約束されたといっても過言ではない弁護士が、1997年の初夏、井上教授の研究室を訪問し、研究者への思いを打ち明けます。

井上教授によれば「精悍な女性」というほどの才気を漲らせる一方、他者へのきめ細やかな配慮を忘れない優しさを持ち、またセミプロ級の声楽家として、パーティーの招待客に「あふれるような茶目っ気と才能で招待客を魅了した」といいます。

これで東大で司法試験に合格して一流弁護士事務所に勤めていた弁護士。

ここまでの「設定」を今の小説家や漫画家は思いつきますかねえ。

本書の後ろに野崎さんの写真が載せられていますが、ルッキズムに片目つぶっていわせてもらいますと、才色兼備という言葉以外に当てはめようがない。

自分がリアルに面識があったら、憧憬という想いを確実に持っただろう。

修士時代から抜きんでいた見識を示し学界に発表するだけの水準に達していたという野崎さんは、法哲学論文集の一人に名を連ね、さらに助手に進んで彼女の最大の問題関心であったリベラルフェミニズムを再定位し、親密圏(家族)における正義論へ突き進もうとした矢先。

病魔が彼女の命を奪ったのです。

無力を嘆くだけで終わらせない

本書は、野崎さんの才能を惜しんだ人たちによって2003年に刊行されましたが、残念ながら、時の流れで長らく増刷がなされていませんでした。

それを、LGBTなど近年、新たな立法テーマが浮上し親密圏における法制度の問い直しがなされる中、勁草書房からの声掛けもあって、新版として2024年に刊行されたのです。

野崎さんの鋭利な論理と壮大な構想力については、改めてご紹介の機会をいただくとして、私は、改めて、人の知的な営みのつながりに静かな感動を覚えたのです。

このメールマガジンの冒頭、マンガ「フラジャイル 病理医岸京一郎の所見」のセリフをご紹介しましたが、それはこんなシーンです。

原作:草水敏・漫画:恵三朗「フラジャイル 病理医岸京一郎の所見」第22巻(講談社)より

実は、この理想にあふれた黒髪の若者(比日野)は、この後、謎の肺炎にかかって急死します。

左側の冷ややかで鋭い目つきの若者が主人公・岸ですが、彼は比日野が目指していた病理医になり、志を受け継いで様々な病魔に挑んでいきます。

このマンガでは、人が何人も亡くなります。治らない病気も治療が間に合わない病気もあります。

理不尽で機能不全に陥った医療システム、邪な政治的野心を持つ者、浅ましい自己保身を持つ者、疲弊する医療現場、弱者に無関心な社会。

そういったことがしっかり描かれています。ある意味容赦がない。

これを絶望というのなら、絶望をしっかり描いています。

医療の階段を一段作ることが、どれだけの意味があるのか?と問いかけたくもあります。

が、主人公とその周囲の医療者たちは、誰も諦めていない。

日々の仕事に真剣に向き合い、時には正面からぶつかり、あるいは搦め手を駆使し、チームプレーだったり力技だったり泣き落としだったり、とにかく手を尽くして、命を救おうと奮闘します。

そして、日々の医療現場で築かれてきた知的財産を後進に伝えようとします。

ずうっと後になって、岸はある医師にこう語ります。

「無力を嘆くだけでは終わらせない。医者の仕事はその先、ずっと先へ続いていくものです。」

そのモチベーションはどこから来るのか。

真理に真摯に向き合うということ

私が考える仮説は、「科学的精神への信頼」ということです。

自分がこの世からいなくなっても、誰かが真理を求めて仕事を引き継いでくれる。

科学的精神を以て、真理に真摯に向き合い、1つ何かを解明できればいい。

人類がこうした知的な営みをはじめて4千年くらいでしょうが、そうした偉大な歴史の流れに身を置くことで分かる。真理を求めることへの絶対的な信頼感があると思うのです。(でかい言い方ですが。)

中には知の巨人みたいな人がいて、10段くらい作る人もいるかも知れないが、自分は、自分の持ち場を守って、まず一段作ってみる。

ところがこの一段上がるという行為、自分で思っているより結構高いんですよね。

私は身長が187㎝あります。要するに無駄にでかい。

というわけで会社では総務の方からよく、蛍光灯交換を頼まれたりするのです。

で、デスクの上に靴を脱いで上がる。

そうすると、意外にオフィスの見え方や景色が変わってくる。

JISで定められている日本のオフィス机の規格はおおむね70㎝なのですが、その程度なのに。

比日野は、階段を一段作る、そのすごさを知っている人なのだと思います。

わずか一段上がっただけなのに、見える景色が見違えるほど変わる、そこから新たな展望がまた見えてくる。

岸は、その凄さに触れてしまったのです。

そして私は、今ではフェミニズムや法哲学でほぼ言及されることのない野崎さんの論文から、その凄さに触れてしまったのです。

当たり前のことながら、51歳の私が今さら医学部に行けるわけでも司法試験に合格するだの東京大学大学院に入れるわけでもない。

でも、学問は頭の良い人の専有物じゃありませんから。

私は自分でどこまで行けるか、やってみたくなったのです。

長々と書きましたが、そんなことがメールマガジンを再開しようと思い立った理由です。

(次回へ続く)

すでに登録済みの方は こちら