水野家族法学の読み方(1)小粥太郎の場合

まずは復習からはじめます

今回から数回にわたって、連載再開の準備として、水野家族法学の復習をしたいと思います。

当メールマガジンでも、30回の通常連載と10回の特別連載で、水野先生の論文を50本以上はご紹介してきましたが、3年ぶりの連載再開なので、少しずつ交通整理してから本格再開に移りたいと思っております。mm

まず、そもそもとして、水野先生の家族法学をどう読むべきなのか、という以前に、「どう読まれてきたのか」という基本情報をおさらいしたく。

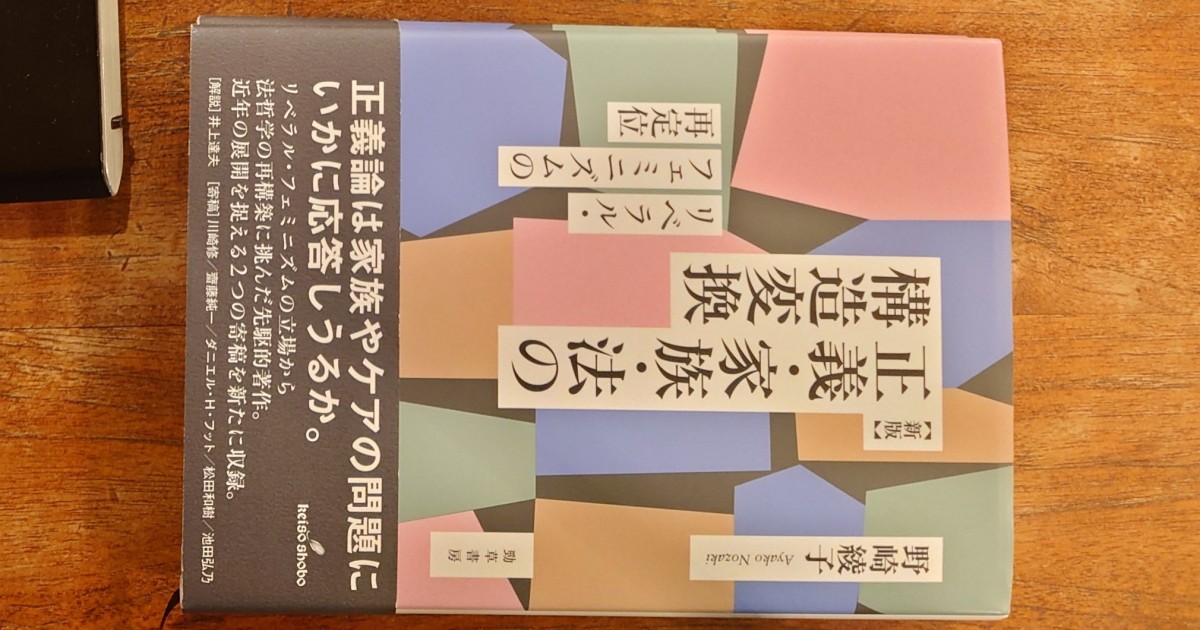

今年刊行された水野先生の古希論文集から、この論文を取り上げます。

<参考文献>

小粥太郎「家族法の論証作法-水野法学の一端」(大村敦志・窪田充見・久保野恵美子・石綿はる美編「家族法の過去・現在・未来」(有斐閣 2025年)3-17頁)

※小粥太郎・・・東京大学大学院教授(総合文化研究科国際社会科学専攻)

アンビバレント

小粥教授、いきなり核心に斬り込む。

水野先生の家族法学が、そもそも、中川善之助の身分行為論批判から始まったことを紹介し、その理論的な構成の弱さをを批判した部分について、「それ自体には民法学内部からの異論は出にくいように思われる」としながらも、水野先生が近年、その方法論を批判する論文が出てきたことを指摘します。(木村敦子「家族法学と法解釈方法論・法学方法論」法律時報95巻1号(2023年)139頁以下。この論文については機会を改めて紹介いたします。)

水野先生はこの点について、法学教室上で応答をしているのですが(こちらも後日ご紹介します。)、この点について小粥教授は次のように指摘します。

原理論が必要であるとする木村の意見を肯定しているようにみえるが、言葉の上で鷹揚に対応しているだけで、結局のところ、水野自身が原理論構築に向かうつもりはないという考えが揺らいでいないようにも見える。

その一方で、こう続けます。

水野法学は、水野自身の言葉とはうらはらに、ある種の家族法の原理論を語っているようにみえるのであり、さらにその手法は、(水野が主張するような)普遍的な実弟法学の方法論(があるとしてそれ)とも、考慮すべき諸価値を把握した上でそれらを衡量する枠組みを構築する木村流の方法論とも、異なる、というものである。

その根拠として分析しているのが、水野教授の「箴言」です。

どのようなコンテクストで箴言を語っているのか

水野先生の論文を読むと、比喩的表現が確かに多いですね。

小粥教授は、水野教授がよく用いる比喩的表現から、3つの言葉を「箴言」(しんげん。教訓の意味を持つ短い言葉のこと。)として選定しています。

① 婚姻とは子を育てる繭である

② 血縁上の真実とは「燃えている石炭」である

③ 出生はこの世への強引な拉致である

①~③ともなかなかエッジの効いた表現ですが、小粥教授は冷静に、水野先生がどのようなコンテクストでこれらの言葉を用いているのかを分析していきます。

①「婚姻とは子を育てる繭である」とは、典型的(標準的)ともいえる家族観の擁護の文脈です。つまり、夫婦+未成年子という、社会で典型的(標準的)とみられてきた家族を法的に保護する文脈で捉えます。

結婚は、もとより子を産み育てるカップルにのみ認められるのではない。しかしそれでも、はるかな昔から次世代を育む社会制度として、婚姻は、子を育てる繭を構築する機能を果たしてきたし、今後もその役割を果たし続けるだろう。

②「血縁上の真実とは「燃えている石炭」である」は、小粥教授が<参考文献>内で触れているように、水野先生はこの言葉を、子の親を確定するに際して、血縁主義的に決定することへの批判として、いくつかの論文を堅牢に組み立てた中で用いています。

つまりどういうことか。

例えば、法制審議会での議論の中で、水野先生はこう述べます。

フランスでは、DNA上の親子関係は、燃えている石炭のようなものだと形容されます。そういうものになるべく触れずに、社会的な親子関係を大切に構築していくべきだという考え方が基本的にあります。出自を知る権利は、もちろんそれを否定するわけではありませんが、非常に危ないものに結び付いてしまいうる考え方だということは理解をした上で、議論をする必要があるように思います。

親子関係の確定をめぐる紛争をイメージすればお分かりのように、こうした紛争が生じた時点で、既に社会的に認められている親子関係があるわけで、科学的真実と社会的に認められた関係の法的保護、どちらを優先して保護するべきかという問題に触れているのです。子の福祉からすれば、科学的に判明した血縁を優先させるのではなく、嫡出子推定を強力に維持し、妻の産んだ子に確実に父を与える制度として、法的な親子関係を確定することを優先させるとべきと論じる水野先生の主張は、非常に強い支持を判例・学説から集めました。

③は生殖医療への強力な批判精神としての言葉です。

新しい生命にとって、出生はこの世への強引な拉致である。自己の生殖子を用いて自らが生命の危険を冒して妊娠出産することは、たしかに権利である。実親に育てる力がない、すでに生まれた子を養子にすることも、もちろん子の福祉にかなう正義である。しかし親希望者の欲求のために、代理懐胎という母胎の搾取を利用したり、他人の生殖子を用いて新しい命を誕生させることは、たとえその欲求がどれほど強い望みであったとしても、権利とはいえないと私は考える。

なぜ、ここまで苛烈に批判を加えるのか。死者の凍結精子を用いた生殖医療の判決を批判する文脈で、水野先生はこのように述べています。

子を持つ「権利」は、権利と呼べるだろうか?自然懐胎によって出産する権利は、もちろん権利として保護されるべきであるが、医師という第三者が関与して人工的に生命をつくる人工生殖においては、子を持ちたいという「願望」は「権利」の名に値しないと筆者は考える。かりに百歩譲って権利と呼ぶとしても、少なくとも子が両親をもつ権利は、親が子をもつ権利よりも、重視されなくてはならない。

思想体系は水野紀子そのものである

こうした箴言から小粥教授がどのような水野法学を導き出したのか。

小粥教授は次のように水野先生の功績を高く評価されています。

水野において、家族法は弱者保護法である。一方で、夫(父)が、家族内の弱者とされる妻・子に対して責任を負うことの必要性が(妻に対しては離婚給付など、子に対しては父母の確保とその養育責任等が重要になる)、他方で、DV・虐待防止等を含めて弱者保護が実効的に機能する必要が説かれる。家督の承継を中心に据えた明治以来の日本家族法の問題性を明るみに出し、「繭」「燃えている石炭」「拉致」などの言葉とともに、家族法にとって1つのあるべき姿-実効性のある弱者保護-を明確にした功績の大きさは、いくら強調しても足りない。

水野自身は、普遍的な実定法学の作法の重要性を説くようであったけれども、その思想体系は、本稿で見た限り、必ずしも、この作法に従って形成さておらず、それに準拠して語られているわけでもない。この思想体系はほとんど水野紀子そのものである。

本当に弱者が守られた家族法理論なのか?

私は、水野先生の全論文・論稿のまだ半分弱程度しか読んでおらず、徹底的に勉強不足であることは承知していますが、私は小粥教授とは異なる印象を抱きました。

当メールマガジンの連載中断中、水野先生は離婚後共同親権について反対から賛成に転じました。

その過程は別途追いかけるとして、2025年の今、水野先生の理論が本当に弱者を守るための理論なのか、きわめて疑わしいとみています。

離婚後共同親権に反対する研究者、実務法律家、当事者の皆さんからすれば、子どもにとって「二親がそろう権利」について、ここまで固執する水野理論が、どうして弱者保護に資することになるのか、首をかしげる方が多いのではないでしょうか。

一方で、いわゆる機能不全家族、家族自体の組織的暴力から弱者を守る理論を、水野先生はほとんど持っていないのですから。

あくまで民法のシステムの中で、漸進的な解決を模索する水野先生の理論が、どれほど妥当性があるのか。これから議論されるべきなのではないでしょうか。

((2)につづく)

参考記事

中川善之助の身分法理論を水野教授はどう批判したのか?

「出生は、この世への強引な拉致」と言い放った背景について

これまでの連載について

すでに登録済みの方は こちら