水野家族法学の読み方(2)森山浩江の場合

<前回>

母法そのままと母法離れ

前回と今回で、アカデミズムの場で水野家族法学がどのように読まれているのかを明らかにし、来週からは、これまでの連載を振り返りたいと思います。

水野先生の家族法学の理解は、大きく2つのポイントがあります。

① 家族法学の先駆者、中川善之助のような「大きな理論」を立てない

→この点は、前回小粥教授が明らかにした分析です。

② 母法であるフランス法のエッセンスをできるだけ継受する

→今回<参照文献>取り上げる、森山教授の論文です。

<参考文献①>

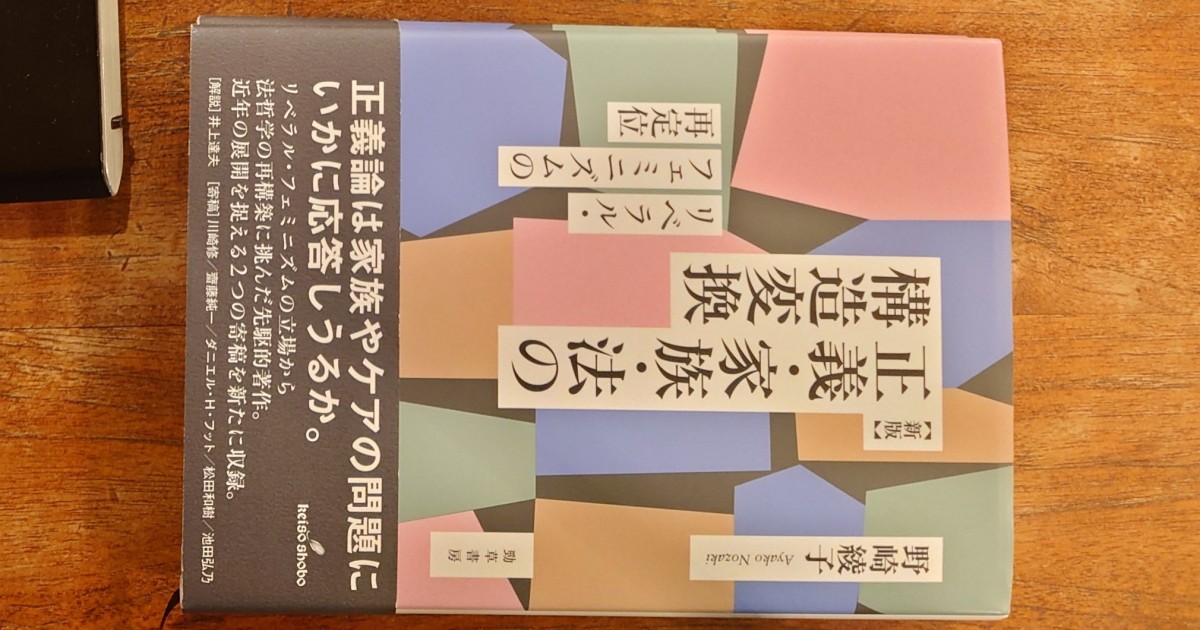

森山浩江「水野法学における解釈論と母法研究」(大村敦志・窪田充見・久保野恵美子・石綿はる美編「家族法の過去・現在・未来」(有斐閣 2025年)19-40頁)

※森山浩江・・・大阪公立大学法学部教授

その論文を一言で言い表すならば、森鴎外の有名な文章「歴史其儘と歴史離れ」をもじって、「母法そのままと母法離れ」とでもいうべきでしょうか。

問題提起-母法継受の困難性―

森山教授も、前回ご紹介した木村論文(木村敦子「家族法学と法解釈方法論・法学方法論」法律時報95巻1号(2023年)139頁以下。)を引き合いに、次のような問題提起を立てます。

...(筆者注:木村論文によれば)個別具体的なテーマに関してみれば、水野の解釈論における正当性は母法研究に求められているわけではなく、むしろ利益衡量が行われており、現代的問題に直面した場合に衡量判断プロセスは明瞭さを欠き、解釈の正当性が必ずしも十分でないとする。そして、家族法学の今後に関し、「水野が示した、戦後家族法学の克服に挑んだ家族法解釈論のステージにとどまることなく」さらなる法解釈論の充実化とその実践に早々に着手しなければならないという、今日の日本家族法の課題を指し示している。

しかし、水野のいう母法研究の重視とは、どのように行われるものと考えられていたのだろうか。また、そもそも日本の家族法は条文が乏しく、とりわけ戦後の家族法改正後、それほそ具体的な解釈論のイメージが形成されてきたとも言えない中で、水野家族法において解釈論はどのようなものと捉えられてきたのだろうか。先に歩を進める前に、まずは立ち止まってもう少しそれらを解き明かし、進むべき方向性を確認する必要があるだろう。

しかし、次のように指摘します。

...家族法の領域においては、日本ではそもそも条文の数が限られ、戸籍や家庭裁判所の審判という固有の制度を前提とし、裁判官の裁量または当事者の合意に委ねられるところも多く、規範内容の具体性を欠く等、日仏(あるいは日独)の民法典の間には、そもそもかなりの隔たりがある。そうすると、財産法の解釈論において、一般的に採られるような、条文および判例という具体的なレベルでの比較には困難が多く、とりわけ彼我の違いが大きい事柄に関しては、母法または外国法の参照は、その紹介により立法論に資することには繋がりやすいものの、「母法を重視した家族法の解釈論」となると、なかなか明確な像を結ばないように思える。

そこで、森山教授は、水野先生のある論文(<参考文献②>)を手がかりに、日本家族法が必要な公的介入規定を著しく欠いている現状の指摘から、水野家族法学のアプローチを次のように交通整理します。

<参考文献②>

水野紀子「比較法的にみた現在の日本民法―家族法」広中俊雄・星野栄一編「民法典の百年Ⅰ」(有斐閣 1998年)651頁以下

日本の家族法の解釈論においてはー日本には母法との比較によればかけているところが存するためー、「立法の実効的規定の欠落を補う解釈努力」が求められる

より具体的には、その問題に関してーおそらく母法との比較において―進むべき方向性あるいは目的を見定め、そのための解釈論と限界、そして具体的な立法提案へと、議論を煮詰めるべきである。

そして、その目的に向けた具体化の方策をーおそらく母法との比較においてー見出すことに注力し、制度を実効的に機能させる術を提示していくべきである。

しっかりした土台に石を積み上げて堅固な城郭を構築するような、手堅いアプローチです。

そして、白地規定に関する対応策については、水野先生の論文の次の部分を引用します。

白地規定の多い日本民法の家族法には、直接的にはそのような基準〔それがはっきりしていればはるかに当事者の権利は守られる、という文脈においての「基準」〕は望みえないし、立法的解決は困難であるとはいえ、しかしそのような共通の基準を解釈法学や実務が設けることの理念的根拠を求めることはできる。当分は解釈法学や実務が指針となるようなはっきりした基準を設けて、白地規定の内容を固めていくしかないであろう。

水野家族法学における利益衡量

しかし、前述した比較法上の困難性が家族法について回る以上、「どの範囲まで母法を取り入れることが可能なのか」という問題を惹起します。

そこで、森山教授はさらに根本的なポイントを指摘します。

家族法の比較における差異の評価すなわち価値判断は、時として、財産法の比較においては一般的な、ある程度の共通基盤を前提とするいわば詰めの解釈における具体的なレベルのものにはとどまらないようにも思われる。特に条文あるいは制度の違いが大きい事柄に関してはーそういう場合こそ、差異は文化の違いに帰されがちであるー、根本的なレベルに立ち返っての価値判断の軸が必要になりうるからである。

その価値判断の軸として指摘するのは、弱者の保護のための国家による家族への介入の必要性、そして他方で、介入に対する警戒の必要性を挙げます。

そこに水野家族法学における、利益衡量のポイントを森山教授は見出すわけです。

(水野先生の)中川批判論文において、このことは、「道徳と法的規律の限界づけがよほど自覚的に行われないと、法的規律は無意味なものになるか、実際に施行・適用すると人権侵害を生じてしまうほど弊害の多いものとなる」という文章に表れていた。戦前・戦中の日本においては、特に家制度を通じ、家族法は国家による家族への強力にすぎる介入の道具ともなった。その反省は、戦後の家族法の有力な1つの方向付けとして、家族財産法を除く家族法の分野における法の撤退を強調する流れを生じたが、これは非法ならぬ「無法」を生みもした。このような状態を、なんとか速やかに、法として正常に機能する状態へと正さなければならない。家族法、そしてその解釈論のあり方を説き続ける水野の諸論稿には、そのような焦りにも近い思いなにじみ出ているようにも感じられる。

ここでの中川批判論文とは、次の参考文献です。

<参考文献③>

水野紀子「中川理論ー身分法学の体系と身分行為論ーに関する一考察」山畠正男・五十嵐清・藪重夫先生古稀記念「民法学と比較法学の諸相III」(信山社 1998年)279-311頁

そして、森山教授は、水野先生が家族法を「正常に機能する状態へ正す」ための価値判断の軸として指摘するのが、水野先生がしばしば用いる「法/不法のコード」です。

「法と不法」そして「法と非法」

<参考文献①>で紹介されているものではありませんが、水野先生は村上諄一東京大学教授(故人)の理論を用いて次のように説明しています。

<参考文献③>

水野紀子「個人財産制と法手続に関する一考察」中田裕康先生古稀記念『民法学の継承と展開』(有斐閣 2021年)73-94頁

村上淳一は、西欧法と日本法を次のように対比する。「社会における対立・抗争がノーマルな事態と考えられ、これを法/不法のコードに乗せて処理してゆくことによってはじめて社会秩序が保たれる西洋(とくにその近代)においては、各自の規範的主張も、法/不法のコードに乗る限りでのみ『権利』と考えられるのであり、逆に、その『権利』の主張によって法/不法のコードの内容が満たされてゆくことになる。専門の法律家(法学者ないし法実務家)によって制定法ないし判例法の体系が整備されると同時に、それをマスターした専門の法律家が裁判を担当する(裁判の拒否は許されない)。西洋の近代的な『権利意識』は、まさにこうした構造の上に生まれたものなのである。これに対して、対立・抗争がアブノーマルな事態とされた日本の伝統社会においては、法/不法のコードが独立の枠組として成り立つに至らず、『世間と人間についての知識』に基づく漠然たる『理非』によって紛争の解決が図られる。各自の規範的主張の対立は(どちらに『理』があるか)は、客観的なルールによって判定されるのではなく、その判断を予め読むことが難しいとすれば(大岡裁きは意外性をもつ)、どんな主張でも、とにかく理屈をつけて訴えでようということになり、自己の主張の実現によって社会秩序を形成しようという責任感が醸成されない」。

森山教授はこう述べます。

以上に見てきたように、「道徳と法的規律の限界づけ」は、家族法において法解釈を行うにあたり、またそのために母法を参照するに際しても、重要な留意点のひとつといえる。

しかしこれもまた、具体的に考えると大変に難しい問題である。介入は、どのような場合であれば否定され、どのような場合であれば逆に推奨されるのか。もちろん、個々の事柄について細やかな検討がそこには求められるのであろうが、家族法学において共有される理解の土台が未だ存在しないように思われる。

そこで、この問題を具体的に可視化すべく、森山教授が手がかりとして挙げたのが、24年前に開催された、第6回日仏法学共同研究集会(以下、「研究集会」という。)でしばしば言及された「法と非法」という比較概念です。

森山教授によれば、非法とは北村一郎東京大学名誉教授が紹介した概念で、フランスの民法学者・法社会学者であるジャン・ガルボニエが「社会の中には法の空白が存在する」と指摘した概念です。本来、法が存在すべき社会生活の場面で、法的ではない他の社会行為規範(倫理・習俗・宗教等)に管轄を移転し、法の介入が放棄(撤退)されるメカニズムを説明する概念です。例えば、ヨーロッパのカトリック系の方が多い国(ポーランドなど)では、結婚は教会の習俗によって執り行われ、本来離婚が許されない、あるいは非常に困難な社会習俗である場合、離婚については国家が制定した市民法に基づいて行われる、という国があります。非法にあたるのは、この結婚の部分においてです。

そして、法的紛争が過剰に存在し、それに社会が疲弊したフランスにおいて、法の謙抑性、すなわち非法の概念での法の撤退が提唱されたのに対し、日本における非法の広範さが、フランス側から驚きをもって迎えられ、ときには「進んでいる」とすら評価されたことを森山教授は紹介します。

一方で、研究集会を通して、日本側の研究者(星野英一、北村一郎、大村敦志、水野紀子の各氏らが参加していた。)からは、①日本法の圧倒的な法的介入の不足、②裁判官の裁量の広範さと民法770条2項にみられるような過剰介入、市民の自由と国家権力との緊張関係への配慮の無神経さが指摘されています。

つまり、日仏の研究者で認識のズレ、すれ違いが存在したわけです。

そして、森山教授は、水野先生の介入・非介入の判断についてこう述べます。

このような比較の結果に対し、価値判断はどのようになされうるのか。この点について、上に述べたように、制度比較における価値判断基準として、法とは何かという観点からみるならば、「国家は家族に介入するが、道徳が法の領域に入り込み過ぎないよう謙抑的に規制する、しかし介入すべき権利義務については、確実に介入することによって、家族生活を守る」という法のあり方の把握そのものが、制度比較における価値判断基準、そして解釈の方向性を決定づけるために参照すべき枠組みとなりえよう。その観点からみたときの価値判断について、細かい線引きは措くとしても、答えは明らかであるように思われる。

そしてそこには、...水野の著作に見られた、「法と法的規律の限界づけがよほど自覚的に行われないと」法的規律は無意味あるいは弊害の多いものになるという認識、「実際にどのように家族生活を送るかという側面について法は極力謙抑的にならなければならない」という考え方(中川批判論文296頁)、他方で子の保護のための介入には積極的な解釈論を推し進めようとする方向性と通底する視点が見出される。裏を返せば、水野家族法学は母法から何を学ぶべきだと述べているのか、その答えがそこにある。

森山教授の、水野家族法学の解釈論、比較法学の視点にほとんどの読者は異論がないでしょう。

でも、ならば問う。

「水野先生の言っていることとやっていることが違いすぎませんかね?」

大きな矛盾を追う

「法と非法」の概念になぞらえていうならば、離婚後共同親権はどうだったでしょうか。

日本では、既に多くの当事者や家族社会学の研究論文が紹介しているように、事実として日本では離婚後の共同養育は行われてきました。つまり、非法が機能している領域があったわけです。

しかし、その当事者たちが望んでいるという明確なエビデンスもいない。そればかりか、一方当事者の「大きな声」を通す形で、離婚後共同親権法が成立し、水野先生はこれに賛成しました。

これは、法の過剰介入ではないのか。あるいは、市民の自由と国家権力との緊張関係への配慮の無神経さではないのか。

激増すると予想される法的紛争に対応するインフラ(裁判官や家庭裁判所調査官の定員数)や予算を加えることなしに強行実施される離婚後共同親権法は、本当に弱者を守ることになるのか。

私に言わせれば大きな矛盾でしかありません。

当メールマガジンは、この矛盾を追いたいと思います。

家族法学の第一人者と専門家の衆目が一致することの水野先生の論稿を読み、関連する文献を紹介し、そして専門家たちの議論を再び追いたいと思います。

(次回は、今までの連載をおさらいします。)

すでに登録済みの方は こちら